中国哪一个传统节日被称为中国最早的卫生防疫节

作者:QT 人气: 17中国规带卫生防疫节是哪一天?大家知道我国传统的卫生防疫节是清明节还是端午节吗?可能很多朋友还不知道我国古代有这么一个节日,蚂蚁新村11月26日就考到了这个问题,一起来看看正确答案和背后的小故事吧!

问题:中国哪一个传统节日被称为中国最早的卫生防疫节

选项一:A、清明节

选项二:B、端午节

正确答案:端午节

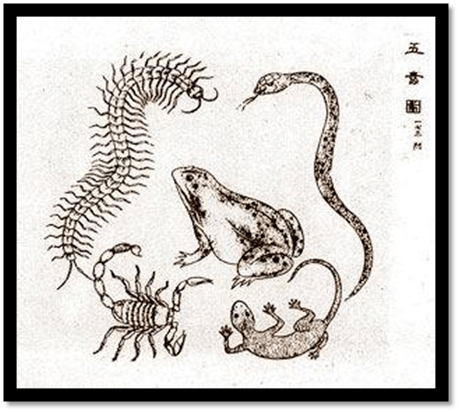

古时,民间认为“端午到,五毒醒”。“五毒”指蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蟾蜍。为避“五毒”,人们要插艾、兰汤沐浴等,来做好卫生。

古代卫生防疫节

闻一多先生仅依据赛龙舟和吃粽子两项活动考证端午节起于古吴越对龙图腾的祭祀,似欠全面。《夏小正》记载端午日的活动是采药、蓄兰、沐浴,端午节更多的风俗与禳毒避疫有关。在先秦时代,普遍认为五月是个毒月,《吕氏春秋·仲夏记》规定人们在五月要禁欲、斋戒。五月五日又是恶日。《史记·孟尝君列传》记载:孟尝君田文在五月五日出生,他的父亲田婴打算把他丢弃,因为田婴相信五月五日生的人“将不利其父母”的迷信传说(孟尝君也早于屈原),司马贞索隐引《风俗通》亦有“俗说五月五日生子,男害父,女害母”之说;东晋大将王镇恶五月初五生,其祖父便给他取名为“镇恶”;宋徽宗赵佶五月初五生,从小寄养在宫外。可见,古代以五月初五为恶日,是普遍现象。

究其原因,端午时值农历五月仲夏,各种蛇虫都出来活动,所谓“五毒并出”,也是容易发生疫厉流行的季节。因此,古人把它看成毒月恶日。选择端午这一天开展卫生防疫活动有一定道理。古人端午节有在屋中贴五毒图的民俗,以红纸印画五种毒物,再用五根针刺于五毒之上,寓意将毒虫刺死,除害免灾。

在这期间的一切行事,也以安息静养为原则。《礼记·月令》:仲夏,阴阳争,死生分,君子斋戒;止声色,节嗜欲。

端午节民俗的卫生涵义

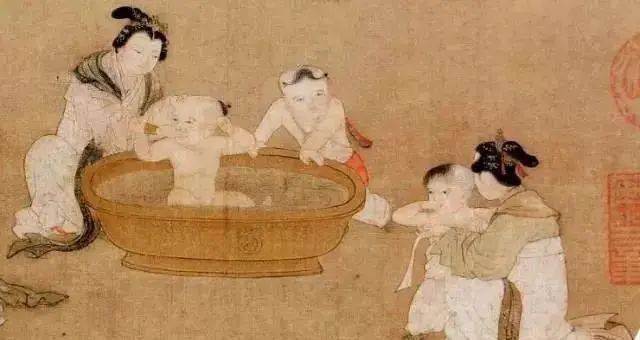

1.蓄兰沐浴

这是对端午节风俗最早文献载录的内容,故古代端午节又称为“浴兰节(《荆楚岁时记》:“五月五日,谓之浴兰节”[8])。

当时的兰不是现在的兰花,而是菊科的佩兰,有香气,可煎水沐浴。明代谢肇淛《五杂俎》记明代人因为“兰汤不可得,则以午时取五色草拂而浴之”[9]。后来一般是煎蒲、艾等香草洗澡。广东有用艾、蒲、凤仙、白玉兰等者,在湖南、广西等地则用柏叶、大风根、艾、蒲、桃叶等煮成药水洗浴,不论男女老幼,全家都洗。此俗至今尚存。

沐草药浴的目的不仅在于清洁,也有一定的治病作用,譬如对某些皮肤病。民谚 “洗了端午澡,一年身上好”。这是针对五月这个“恶月”所采取的积极防治措施。

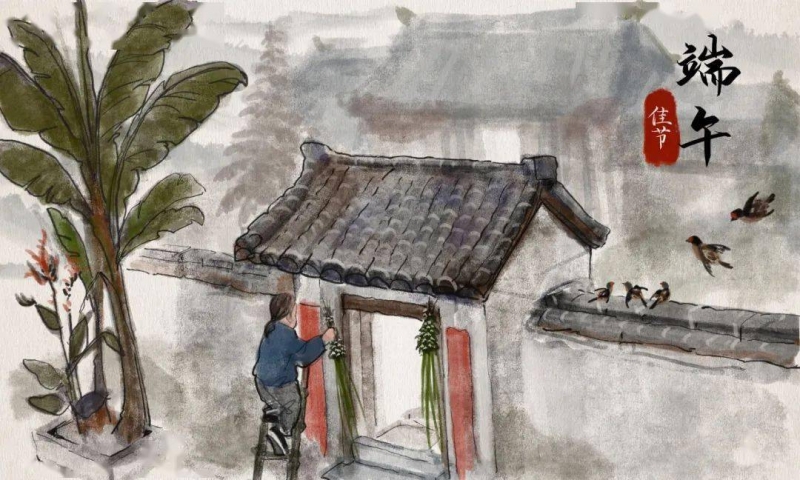

2.挂艾草、菖蒲

在门口挂艾草、菖蒲,是端午节流传最广的民俗。艾和菖蒲都是中药,含有挥发性芳香油,产生的奇特芳香,可驱蚊蝇虫蚁,净化环境,因而衍生出“禳毒辟邪”的含义。《荆楚岁时记》中记载,是日“采艾以为人,悬门户上,以禳毒气”。“常以五月五日鸡未鸣时采艾,见似人处,揽而取之,用灸有验。”[8]47人们挂艾草、菖蒲,主要寄托保健祛病的愿望,如山西解州一带端午节戴艾叶称为“去疾”;陕西同官一带端午以蒲、艾插门称为“镇病”。菖蒲叶片呈剑型,方士们称为“水剑”,所以又叫“蒲剑”,取其镇邪之意。

在端午还有设置其它花草以驱邪的,如《清嘉录》记载:“戴蒲为剑,割蓬作鞭,副以桃梗蒜头,悬于床户,皆以却鬼。”[4]85桃梗、蒜头、蓬鞭等都被认为可驱鬼辟邪。在湖南、浙江等地则采葛藤挂于门上,传说葛藤是锁鬼的铁链子。也有些地方薰苍术、白芷等中草药来避疫。

3.采药

端午节最古老的习俗之一。《夏小正》传:“此日蓄药以蠲除毒气。”[1]18 宋·陈元靓《岁时广记》卷二十二“采杂药”引《荆楚岁时记》佚文:“五月五日,竞采杂药,可治百病。”[10]263浙江桐庐、湖北监利等地均在端午有上山“采百草”之俗。因端午前后许多草药茎叶成熟,正值采收时节,故形成此俗。

另外,后魏《齐民要术·杂记》中,有五月捉蛤蟆的记载,亦是制药用。后来不少地区均有端午捉蛤蟆之俗,如江苏于端午日收蛤蟆,刺取其沫,制作中药蟾酥;杭州人还给小孩子吃蛤蟆,说是可以消火清凉、夏无疮疖。还有在五日于蛤蟆口中塞墨锭,悬挂起来晾干,即成蛤蟆锭,涂于脓疮上可使消散。这种捉蛤蟆制药之俗,源于汉代“蟾蜍辟兵”之传说。

4.系百索

亦是端午节最古老的习俗。早期以五色丝线合股成绳,系于臂膀,称“百索”。五色丝象征五龙,以镇五毒。《初学记》引晋·周处《风土记》云:“造百索系臂,一名长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名五色丝,一名朱索,又有条达等织组杂物,以相赠馈。”又引《风俗通义》云:“五月五日,以五彩丝系臂者,辟兵及鬼,令人不病温。”[11]史载唐、宋时宫廷以金缕延寿带、彩丝续命缕等分赐百官。以后相沿成习,形制更加多样化。清富察敦崇《燕京岁时记》记当时风俗:“每至端阳,闺阁中之巧者,用续罗制成小虎及粽子、壶卢、樱桃、桑葚之类,以彩线穿之,悬于钗头,或系于小儿之背。”[12]66山东日照端午给儿童缠七色线,一直要戴到节后第一次下雨才解下来扔在雨水里。

5.佩饰

后世由挂艾草和系百索衍生出种种佩饰。晋代《风土志》中有这样的记载:“以艾为虎形,或剪裁为小虎,帖以艾叶,内人争相载之,以后更加菖蒲,或作人形,或削剑状,名为蒲剑,以驱邪却鬼。”

我国古代视虎为神兽,俗以为可以镇祟辟邪、保佑安宁。《风俗通》云:“虎者阳物,百兽之长也。能噬食鬼魅,……亦辟恶。”[13]故民间多取虎为辟邪之用,其中尤以端午节的艾虎为最具特色。艾虎或以艾编剪而成,或剪彩为虎,粘以艾叶,佩戴于发际身畔。宋·陈元靓《岁时广记》引《岁时杂记》:“端午以艾为虎形,至有如黑豆大者,或剪彩为小虎,粘艾叶以戴之。王沂公《端午帖子》诗:‘钗头艾虎辟群邪,晓驾祥云七宝车。’”[10]243

后来以丝帛等材料制作艾人、艾虎,《燕京岁时记》:“每至端阳,闺阁中之巧者,用绫罗制成小虎及粽子……以彩线穿之,悬于钗头,或系于小儿之背,古诗云:‘玉燕钗头艾虎轻’,即此意也。”[12]66

用丝帛等材料制作的艾人艾虎又称“健人”和“豆娘”。《清嘉录》云:“(五月五日)市人以金银丝制为繁缨、钟、铃诸状,骑人于虎,极精细,缀小钗,贯为串,或有用铜丝金箔为之者,供妇女插鬓。又互相献赉,名曰健人。”引清·吴曼云《江乡节物词·小序》云:“杭俗‘健人’即‘艾人’,而易之以帛,作骑虎状,妇人皆戴之。”又引《唐宋遗纪》云:“江淮南北,五日钗头彩胜之制,备极奇巧。凡以缯销翦制艾叶,或攒绣仙、佛、合、乌、虫、鱼、百兽之形,八宝群花之类。绉纱蜘蛛,绮榖凤麟,茧虎绒陀,排草蜥蜴,又螳蜘蝉蝎,又葫芦瓜果,色色逼真。

加以幡幢宝盖,绣球繁缨,钟铃百状,或贯以串,名曰豆娘,不可胜纪。”[4]87

6.香袋

又叫香囊、香包等,似也从系百索衍生而来。将单纯表厌胜的五色丝,与具有杀虫作用的中药雄黄结合起来,可更好地表达祛邪毒的意义。《清嘉录》上说,端午“制绣囊绝小,类荷包之形,中盛雄黄,谓之雄黄荷包……皆系襟带间以辟邪”。又引《江乡节物词·小序》说:“杭俗,妇女制绣袋绝小,贮雄黄,系之衣上,可辟邪秽。”[4]87现在的香囊内容物已复杂得多,除雄黄外,还常装入一些苍术、白芷、菖蒲、川芎、藁本、甘松、山柰、冰片、樟脑等芳香中药,使这些药袋具有更好的祛毒防疫效果。

后世的香囊,制作日趋精致,常以五色丝线弦扣成索,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑可爱。成为端午节特有的民间工艺品。

加味辟瘟香囊:羌活、大黄、柴胡、苍术、细辛、吴茱萸、菖蒲、艾叶,上八味药各等分,打粗粉,做香囊。置于室内通风处,或佩戴胸前,夜晚置于枕旁,适时更换。既往有花粉、香水等过敏者慎用,并注意防止儿童误食。本方根据当前时令特点,以《理瀹骈文》辟瘟囊加味组方。(外用药物禁止内服)

7.雄黄酒

端午饮雄黄酒的习俗,从前在长江流域地区极为盛行。谚云:“喝了雄黄酒,百病远远丢。”《白蛇传》里白娘子在端午节误喝了雄黄酒显了原形,已是家喻户晓的故事。

雄黄是一种矿物质,其主要成分是硫化砷,并含有汞,有杀菌驱虫解五毒的功效,常用来治皮肤病。一般饮用的雄黄酒,只是在白酒或自酿的黄酒里加入微量雄黄而成。雄黄酒有毒,饮用有一定危险性,小孩尤不宜喝,人们就改在五月五日前后以雄黄酒洒在墙壁门窗来达到驱邪杀虫的目的;小孩则涂抹在额头或手足心,典型的方法是用雄黄酒在小儿额头画个“王”字,因“王”似虎的额纹,又虎为兽中之王,借虎威以镇邪。古诗云:“唯有儿时不可忘,持艾簪蒲额头王。”意思是说端午节这天,孩子们拿了艾叶,戴上菖蒲,额头上用雄黄酒写了“王”字,以辟邪防疫。

亦有饮蒲酒、朱砂酒者。《五杂俎》:“饮菖蒲酒也……而又以雄黄入酒饮之。”[9]24明·冯应京《月令广义》:“五日用朱砂酒,辟邪解毒,用酒染额胸手足心,无会虺蛇之患。又以洒墙壁门窗,以避毒虫。”[4]85此俗流传较广。至今,如广西宾阳,逢端午时便有一包包的药料出售,包括雄黄、朱耒、柏子,桃仁、蒲片、艾叶等,浸入酒后再用菖蒲艾蓬蘸洒墙壁角落、门窗、床下等,可消毒杀菌;再用酒涂小儿耳鼻、肚脐等处,以驱毒虫,求小儿平安。

南京习俗,端午节,各家以清水一盆,加入少许雄黄,鹅眼钱两枚,合家大小均用此水洗眼,称为“破火眼”,据说可预防眼疾。

8. 赛龙舟

古称“竞渡”。把赛龙舟与屈原联系起来,始见于《荆楚岁时记》。书中说:“按五月五日竞渡,俗传为屈原投汨罗日,人伤其死,故并命舟揖以拯之。”[8]48屈原之前先有竞渡已见前述。其实曰“赛”曰“竞”,明显是体育竞赛的用词。试看唐·卢肇《竞渡》诗:“石溪久住思端午,馆驿楼前看发机;鼙鼓动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。冲波突出人齐譀,跃浪争先鸟退飞;向道是龙刚不信,果然夺得锦标归。”[14]活脱脱描述的是一场体育竞赛。若单纯为了祭龙和拯救屈原,似毋须突出“赛”和“竞”的。

又有一种“旱龙舟”,是在陆地上进行的模拟龙船比赛的活动。如《南昌府志》载:“五月五日为旱龙舟,令数下人舁之,传葩伐鼓,填溢通衢,士女施钱祈福,竞以爆竹辟除不祥。”[15]浙江武义县过去也有旱地推端午船之俗。说明龙舟活动的原意还是为了健身防疫。

9. 其他体育竞赛类活动

端午节的体育竞技类活动还有比武、荡秋千、打马球等。马球,是骑在马上,持棍打球,古称击鞠。清代天坛一带也还有马球运动,直至清中叶之后,马球才消失。

10. 吃粽子

粽子的出现也很早。相传我国古代东南地区的少数民族将龙(蛇)视为本氏族的祖先,并将贮有稻米的筒粽投入江中以饲蛟龙 , 进行祭祀。这是古代南方对龙的祭祀活动,北方周人则用“角黍”祭祀祖先和社神。西晋·周处《风土记》说:“仲夏端午,烹鹜角黍。”[11]73“俗以菰叶裹黍米,以浓灰汁煮之令烂熟,于五月五日及夏至啖之。一名粽,一名角黍。”[13]东晋·范汪《祠制》亦云:“仲夏荐角黍。”[11]74

当时主要有两种粽子,用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称“角黍”;用竹筒装米密封烤熟,称“筒粽”。当时包粽子的原料除米外,还添加中药材益智仁,称“益智粽”。宋代时,出现了用“艾叶浸米裹之”的“艾香粽子”。把吃粽子与屈原联系起来,是《续齐谐记》里才出现的故事。

端午是各个节日中民俗花样最多的节日,各地还有许多习俗,不能一一尽举。从上述主要习俗看,一个核心内涵就是清洁祛毒,健身禳灾。人们在这一天洒扫庭院,挂艾枝,悬菖蒲,洒雄黄水,饮雄黄酒,杀菌防病。避恶去毒,并开展各种体育健身活动,实在可算是我国传统的卫生防疫节。纪念屈原固然有很好的教育意义,但我们绝不能丢了其初衷目的,端午节各种民俗在卫生防疫方面的原义似乎更值得我们去提倡发扬。

加载全部内容